Los expertos opinan

Juan Luis Úbeda

Asesor

Primera gestación y primer parto.

Llévame a la sección

Asesor

Primera gestación y primer parto.

Llévame a la sección

La reposición consiste en la introducción de nuevas cerdas de reemplazo, que podrán venir del exterior o ser producidas en la misma explotación. Durante años, la reposición entraba del exterior, por lo que la cuarentena era el principal punto crítico. Con el incremento del tamaño de las explotaciones y la modernización de las empresas de genética, las “granjas cerradas”, en las que la reposición se realiza en el interior de la explotación, se han ido haciendo populares. Con este nuevo sistema de reposición, no tenemos cuarentena estricta, pero si que tenemos un área de aislamiento y adaptación, ya que las cerdas que hemos producido, deben vacunarse-inmunizarse y adaptarse al microbismo específico de la gestación.

El principal fin de la cuarentena es evitar la entrada de nuevos patógenos y por tanto, la base de su funcionamiento será el aislamiento estricto y el diagnóstico.

Dependerá del nivel sanitario de la reposición y del nivel de seguridad que queramos aplicar. Si las cerdas fueran SPF y tuviéramos la certeza absoluta de que no se han infectado en el transporte, la cuarentena como fase de aislamiento sanitario se podría restringir a la confirmación diagnóstica del estado sanitario en origen. Desgraciadamente, una vez que se montan en un camión no podemos garantizar el estado sanitario y por tanto, nuestra función será comprobarlo.

En este apartado no se trata de hacer un ensayo sobre diagnóstico porcino, por lo que vamos a analizar el proceso simplemente desde el punto de vista de la lógica y la seguridad. Durante la cuarentena, debemos dar tiempo a que las infecciones que potencialmente se puedan haber producido durante el transporte se manifiesten, en forma se síntomas, anticuerpos detectables o detección del antígeno en cuestión.

El diagnóstico en cuarentena no debe ser la base del conocimiento del estado sanitario de la granja de origen, sino una simple confirmación y la detección de posibles infecciones que se hubieran producido durante el transporte, mediante la combinación del uso de técnicas de diagnóstico basadas en cultivo microbiológico, ELISA y PCR, en diferentes momentos a partir de la recepción. Aunque resulte curioso, un patógeno viejo conocido, y ahora reemergente, va a ser el que nos marque la duración de la cuarentena, por su retardo en presentar signos clínicos y el difícil diagnóstico en ausencia de los mismos, estamos hablando de Brachispira hyodisenteriae. Si bien la literatura dice que el periodo de incubación es de “hasta 21 días”, la tozuda realidad nos dice que se puede ir hasta los 38-40.

En resumen, ¿cuanto debe durar la cuarentena?, pues propiamente dicha, como su nombre indica, cuarenta días.

La adaptación de cerdas con diferente estatus sanitario al de la explotación puede hacer recomendable el incremento de duración de esta fase, por lo que deberíamos ajustar el momento de entrada para no castigar la edad a la primera cubrición.

Si empezamos a recelar o no dependerá de la edad de las cerdas a la entrada y de los criterios sanitarios, pero si lo hacemos, el macho debería tener el mismo estatus sanitario que las cerdas, debiendo permanecer con ellas toda la cuarentena, por lo que debemos tener un corral específico para este fin. Las cerdas se recelarán mañana y tarde. Un macho no trabajará más de 90 minutos consecutivos y las cerdas que salen en celo deben ser perfectamente documentadas a diario, con el fin de confirmar que el 70% de las mismas han ciclado en 21 días y el 90% al final de la cuarentena.

La cuarentena debe estar físicamente separada del resto de la explotación, es decir, tener un ambiente diferenciado, sin compartir entrada o salida de aire, o fosas de purín. La temperatura y condiciones deben ser las necesarias para garantizar el bienestar animal y el crecimiento adecuado de los animales durante esta fase, disponiendo de libre acceso al agua y pienso, también debería tener más iluminación que una cueva. La superficie por animal dependerá de si vamos o no a recelar, pero debería ser de entre 1 y 1,5 m2 por animal.

Las medidas mínimas de bioseguridad que deben ser adoptadas son, cambio de ropa y botas, pediluvios a la entrada y salida y lavado de manos.

Las cerdas pueden haber venido de muy lejos, por lo que se pueden encontrar delgadas e incluso ligeramente deshidratadas y entumecidas pudiendo presentar dificultades en el movimiento.

Debemos diferenciar lo que puede ser una alteración de la forma física del animal debido a las condiciones del transporte, de lo que sería una deficiencia de tipo estructural. Cualquier desviación de lo “normal” deberá ser perfectamente descrita en el albarán de entrega de los animales y firmado por el transportista, lo que nos evitará problemas posteriores.

Las cerdas se alojarán en buenas condiciones y se alimentarán con un pienso adecuado en cantidad y composición. Se realizará tratamiento sintomático de los animales que lo precisen, se tomará nota de ello y se estudiará la evolución individual. También se pueden realizar de forma complementaria tratamiento generalizados en agua o pienso en virtud de los protocolos de cada empresa.

La desparasitación, tanto interna como externa, debe ser tenida en cuenta, sobre todo en explotaciones negativas a sarna.

Durante esta fase, como ya hemos descrito, nuestra principal función será la de recuperar los animales que pudieran estar enfermos debido al transporte, alimentar, vacunar, sangrar y vigilar la aparición de cualquier síntoma de enfermedad. Para ello, debemos asignar a esta etapa personal formado y con sensibilidad suficiente para realizar las funciones descritas, además de responsables de cumplir las medidas de bioseguridad.

Las pruebas diagnósticas deben realizarse de forma inmediata a la entrada, con muestreos individuales, perfectamente indentificados y realizar las analíticas con kits cuya sensibilidad y especificidad no nos compliquen la interpretación de los resultados, con falsos positivos o negativos, obligándonos a repetir las analíticas con el consiguiente estrés y sobrecoste.

El tamaño de muestra debe realizarse en base a las tablas estadísticas en virtud de la positividad esperada, pero en principio, yo me decanto por las tablas 99/1, es decir, 99% de seguridad de detectar un positivo si la prevalencia fuera del 1%. En esta tabla, para cantidades inferiores a 25 cerdas, que es lo más normal en nuestras granjas, deberíamos sangrar el 100%. Para PRRS siempre combinaremos Elisa y PCR (como mínimo en la primera toma y antes de vacunar con vacuna viva), para APP, deberíamos elegir un kit que detectara todos los serotipos. Debemos realizar al menos dos muestreos durante la cuarentena, y a poder hacer un tercero al final de la misma. Realizar muestreos en doble tubo es una buena opción para casos de falsos positivos o doble diagnóstico en diferentes laboratorios.

El plan vacunal básico, incluirá primo-vacunación compatible con la granja residente. Las cerdas se vacunarán y revacunarán con un intervalo de 21 días de Parvo-Mal Rojo, Aujeszky si no son A4 (España) y opcionalmente de PCV2, PRRS y Mycoplasma.

Debido al limitado espacio de tiempo del que disponemos, la combinación de vacunas se hace necesaria sin que suponga un empeoramiento de la inmunización.

La vacunación interferirá con las medidas diagnósticas, por lo que los resultados deberán ser interpretados siempre teniendo en cuenta los tiempos diagnóstico-vacunación.

En el caso de reposición interna, generalmente no tenemos los mismos cuidados que en una cuarentena, en principio porque consideramos que el riesgo de introducción de nuevos patógenos es nulo o de menor importancia.

La tozuda realidad nos indica que si bien el riesgo de introducción de nuevos patógenos es bajo, la auto-reposición puede ser parte del mantenimiento de procesos como el PRRS, mediante la reintroducción del virus a través de cerdas virémicas, o Mycoplasma hyopneumoniae, por incremento de la presión de infección que pudiera poner en riesgo en equilibrio inmunitario.

La idea es que deberíamos tratar nuestra auto-reposición como si de externa se tratara, utilizando la cuarentena para determinar el estatus sanitario real y evitar en lo posible la reintroducción de patógenos innecesarios para la producción, mediante la aplicación de manejos específicos en base al estado sanitario a tiempo real.

Durante esta fase, y teniendo en cuenta los genotipos modernos que son cada vez más magros, las cerdas deberían comer ad libitum, un pienso que no limite el crecimiento y la respuesta inmune y que pueda permitir el incremento de la grasa dorsal.

En general hay dos formas de trabajar que se encuentran más extendidas en nuestras explotaciones: o bien alimentamos con un pienso de futuras reproductoras, o bien con pienso de lactación. El pienso de gestantes es insuficiente en esta fase al quedarse corto en vitamina E y aminoácidos, además de en la mayoría de oligo-elementos.

Las diferentes genéticas, cuentan con manuales en los que se especifica claramente cuáles son las necesidades de sus cerdas en las diferentes fases de crecimiento, entrada en granja, gestación y lactación.

El Dr. Dale W. Rozeboom, de la universidad de Michigan, en su trabajo Recomendaciones sobre nutrientes y manejo nutricional en cerdas y verracos de reposición (Junio 2016), concluye que: “La estrategia nutricional debe incluir incrementos de los niveles de inclusión de minerales con el fin de incrementar la solidez de la estructura ósea. Los niveles de fósforo y calcio deben aumentarse en un 0,1% sobre las dietas de cerdos de engorde con el mismo crecimiento esperado. El fracaso en la consecución de incremento de las reservas corporales antes de la entrada en el área de reproducción, limitará la vida productiva de nuestras cerdas».

Debemos enviar a gestación cerdas que solo necesiten un último ajuste en gestación, en el tiempo entre la introducción en gestación y la cubrición.

Las cerdas deberían haber crecido en la fase de cuarentena entre 580 y 750gr/ día y tener un espesor de grasa dorsal superior a 12 mm.

Recomendaciones nutricionales disponibles en:

Texto e imágenes cedidas por el autor.

Las cerdas han terminado la cuarentena. Ya no son un problema sanitario en términos de riesgo de introducción de nuevos patógenos.

En general, el personal que maneja las cuarentenas suele ser el mismo que maneja la gestación. Cuando las entradas son externas, la diferenciación entre la zona de gestación y la de cuarentena suele ser muy clara. No lo es tanto cuando utilizamos auto-reposición y la zona de cuarentena cumple más una función de preparación inmunitaria y finalización física de nuestras cerditas.

La cuarentena es un filtro. Las cerdas que no cumplen con las condiciones mínimas definidas dentro de nuestros estándares de calidad, serán enviadas a matadero antes de entrar en gestación.

Las cerdas se han recelado durante la fase anterior. En condiciones normales y si la entrada en cuarentena se ha producido alrededor de los 180 días de vida y “se han estimulado lo suficiente”, entre el 60 y 90% de las cerdas habrán ciclado. Las cerdas han comido pienso ad libitum, han crecido más de 650 gr/día y por tanto, superarán los 130 kg de peso.

Las granjas cuentan con diferentes tipos de alojamiento para las cerdas antes de la cubrición. Lo más normal es que se reciban en parques o se enjaulen directamente

La densidad será un factor clave en términos de supervivencia, siendo la superficie recomendada de al menos 1,2 m2 por cerda. La calidad de los suelos será el siguiente factor modificador a nivel de pérdidas de cerdas antes de la cubrición.

Si las cerdas se introducen en parques, se procurará que sean ordenadas por edad, tamaño y fecha de salida en celo, de forma que se simplifique el manejo a la hora de recelar y empezar las cubriciones.

En el caso de alojarse en jaulas, los criterios de orden, serían los mismos.

Si las cerdas se reciben en estaciones electrónicas, debemos ajustar las curvas de alimentación al tiempo que esperamos que pueda discurrir desde la entrada de la hembra hasta la cubrición (flushing de 15-21 días) y tener en cuenta que en virtud de que vengan o no entrenadas de la fase anterior, la ingesta en los siguientes días presentará un patrón completamente diferente y altamente dependiente del individuo.

Las cerdas se pueden alimentar en tolva, en estaciones electrónicas de alimentación o con alimentación manual o automática en comedero corrido. Nuestro objetivo en esta fase, previa a la cubrición, es realizar el “flushing”.

En el caso de alimentación en tolva, la dificultad de que todas las cerdas coman la cantidad asignada, se verá incrementada debido a la competencia y establecimiento de jerarquías en cada parque. La alimentación en comedero corrido, o incluso en el suelo sólido, son una buena alternativa que facilitará un más fácil acceso al pienso por parte de todas las cerdas. Las cerdas claramente retrasadas durante esta fase, deben ser retiradas y agrupadas en un parque específico para su recuperación.

Si las cerdas se van a alojar en estaciones de alimentación, las implicaciones serán muy diferentes si se va a proceder al entrenamiento desde el momento de la salida de cuarentena o si durante la cuarentena ya se han entrenado. Si el entrenamiento se inicia a la salida de cuarentena, la ingesta total en kg de pienso durante los siguientes 21 días, va a ser significativamente inferior a la dosis recomendada durante el flushing, lo que afectará a las características físicas de las cerdas de reposición en el momento de la cubrición. Si debemos trabajar en estas condiciones, la solución más lógica suele ser el inicio de la cuarentena con 160-165 días de vida.

Si el entrenamiento se produjo durante la cuarentena, debemos ajustar las curvas una vez adaptadas a la estación a las necesidades de las cerdas, contando con que se produzca un crecimiento compensatorio. Una vez terminada la cuarentena, las cerdas podrán entrar en gestación en parques tradicionales, estaciones electrónicas o jaulas, y como en los puntos anteriores, simplemente tendremos que facilitar la cantidad de pienso necesaria.

Las cerdas serán receladas preferiblemente 2 veces al día mediante contacto físico de los machos dentro de las cuadras o bien por el pasillo de servicio por delante de las cerdas en caso de estar enjauladas. Una recela diaria también es aceptable. Los machos serán de un tamaño “lógico”, enteros y maduros, además de activos sexualmente. Los machos están sujetos a una elevada actividad física durante la recela, por lo que la condición física es una cuestión de primer orden. Se puede recelar con uno o más machos. La relación nº de machos / cerdas a recelar es importante y en mi opinión, al menos necesitaremos 1 macho por cada 100 cerdas, cuando hablamos de reposición.

La recela en jaulas es mucho más rápida y no menos efectiva que en parques, además de necesitar menos machos y mano de obra. Las cerdas están más tranquilas y la recela suele ser más certera. Debemos perder tiempo, pasan unos minutos hasta que las cerdas se centran y toman conciencia “de qué va la cosa”, es entonces cuando manifiestan interés por los machos y presentan los síntomas esperados. No es infrecuente ver cerdas en celo no marcadas en una fila cuando estamos recelando el siguiente pasillo. Puede haber una persona en el pasillo central con el macho o no, pero siempre debe haber una persona por las culeras, tocando las cerdas y estimulándolas.

En los parques, el concepto es el mismo, pero en circunstancias diferentes. Las cerdas se estresan más por lo que debemos darles un tiempo de relajación superior. Evitemos en lo posible movimientos o actitudes violentas. Las cerdas “aprenderán a aceptarnos” a lo largo de los días en que se produce la recela, de forma que la eficiencia en tiempo se incrementa a lo largo de los días. Trabajar con más de un macho, en varias cuadras a la vez es de gran ayuda a nivel de tiempo empleado. Los machos también aprenderán a entrar y salir de las cuadras de forma que una persona pueda ser capaz de realizar la recela en solitario. Mientras esto no sucede, pueden ser necesarias dos personas.

El personal de la recela debe ser muy “sensible”, las cerdas no hablan y una persona inexperta puede marcar como celos, cerdas muy tranquilas que se dejan manipular, o cerdas que se paralizan por el miedo. No hablan pero se hacen entender por personal con la suficiente sensibilidad.

Texto e imágenes cedidas por el autor.

La inseminación es el acto físico de introducir los espermatozoides dentro de la cerda con el fin de conseguir la máxima fecundación de los ovocitos. Lo importante es que la cerda se encuentre en celo y que el semen sea de calidad.

Durante la inseminación no debe haber reflujo y debemos tomarnos nuestro tiempo. El macho puede estar delante de la cerda o no, y no será el principal factor a nivel de resultados. Las cerdas de reposición se pueden inseminar de forma tradicional o pos-cervical.

En general, las cerdas se pueden inseminar mientras manifiesten reflejo de estacionalidad, cada 12 o 24 horas, y en condiciones normales no debemos esperar diferencias en cuanto a los resultados. La adaptación del número de inseminaciones a la duración del celo, es un manejo más fino que la implantación de un sistema basado en un número fijo de inseminaciones por celo.

Un exceso de inseminaciones por celo podría estar relacionado con aparición de casos de metritis, debido a la introducción de la dosis seminal en un momento de baja inmunidad local una vez desaparece el pico de estrógenos.

La primera inseminación puede suceder después de la aparición de un celo natural, inducido con gonadotropinas o sincronizado mediante el uso de progestágenos. De esto hablaremos más adelante.

Una vez que las cerdas cumplen con nuestros criterios como cerdas de reposición y están lista para la cubrición, pueden iniciarse las inseminaciones.

Los criterios fueron definidos en apartados anteriores, pero haciendo memoria serían: edad, peso y ciclicidad sexual.

La edad ideal para la primera inseminación es aquella en la que obtengamos el mayor número de lechones al menor coste, garantizando la supervivencia de la cerda a largo plazo. Las genéticas modernas se caracterizan por la precocidad sexual y el elevado crecimiento, de forma que con gran frecuencia nos encontraremos con cerdas de 220 días de vida, 150 kg de peso y en segundo o incluso tercer celo.

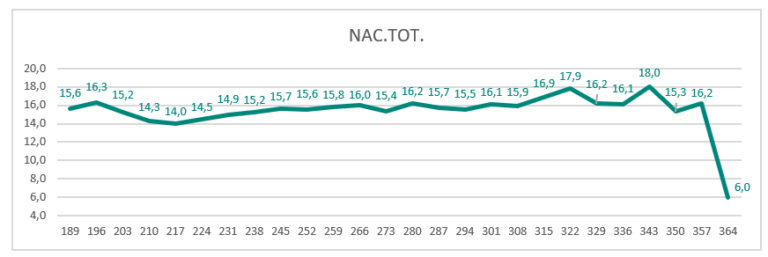

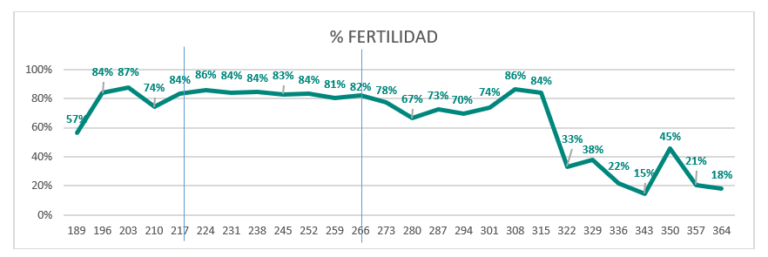

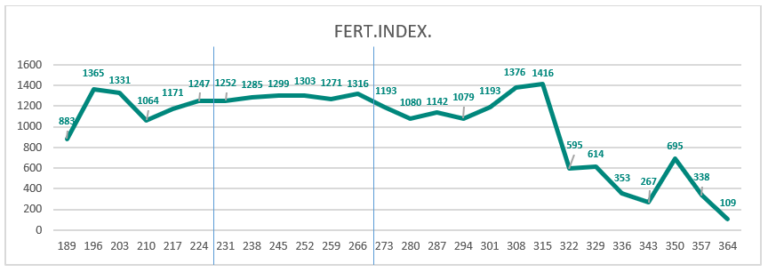

Independientemente de las recomendaciones de las casas genéticas o las publicaciones científicas, debemos tener indicadores internos que nos permitan valorar de forma continuada que las pautas marcadas nos permiten obtener el máximo del potencial genético de nuestros animales. En general disponemos de tres factores que nos apuntarán la eficiencia del sistema: fertilidad a parto, nacidos totales y supervivencia de la cerda hasta el tercer ciclo, o el mismo indicador pero a la inversa y más fácil de calcular, porcentaje de eliminación de cerdas en cada ciclo desde la inseminación al parto. La fertilidad y prolificidad son factores de evaluación directa y ambos relacionados a un acto biológico, como es la inseminación. La supervivencia a lo largo de los diferentes ciclos está diferida en el tiempo y dependerá de muchos factores. Existe un indicador de eficiencia que incluye la fertilidad a parto y la prolificidad: el Índice de fertilidad.

Índice de Fertilidad = % fertilidad x nacidos totales = lechones nacidos por cada 100 inseminaciones.

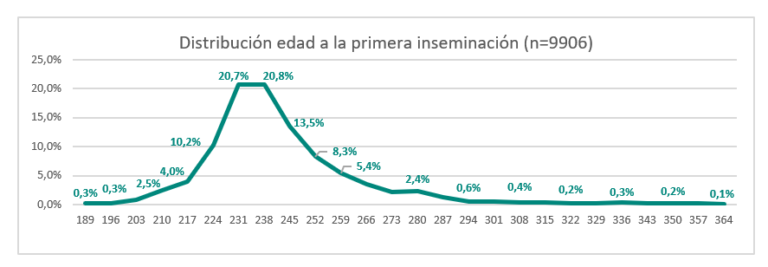

La mejor manera de utilizar este indicador es analizar la distribución por edad a la primera cubrición de las cerdas inseminadas. En general, la forma más sencilla es agrupar por semanas, es decir, cerdas inseminadas con 32 semanas de edad, 33, 34 etc. Trabajaremos a 4 meses vista, es decir sobre las cubriciones que han llegado a parto, de forma que en cada grupo calcularemos la fertilidad y prolificidad media para hallar el Índice de Fertilidad.

La campana de Gauss con la distribución de las cerdas por edad a la primera cubrición, nos dará una idea de nuestra capacidad de cumplimiento de nuestro objetivo en términos de edad. La edad a la que debemos cubrir las cerdas no es aquella en la que obtenemos la máxima prolificidad, sino aquella en la que obtenemos la mayor cantidad de lechones teniendo en cuenta la fertilidad y haciendo el mejor uso posible de los días y por tanto del pienso.

Debemos evitar en lo posible mover las cerdas una vez inseminadas. Lo lógico es ordenar o mover las cerdas una vez detectado el celo y antes de ser inseminadas. Si se han de mover una vez inseminadas, cuanto antes, mejor.

Algunas explotaciones cuentan con jaulas para las inseminaciones y sueltan al tercer día.

Si las cerdas gestantes se alojan en parques con estaciones electrónicas, lo ideal es que las cerdas hayan sido entrenadas con anterioridad.

La literatura científica no se pone de acuerdo en los días de gestación idóneos para el agrupamiento de cerdas, en tanto en cuanto diferentes autores llegan a diferentes conclusiones. Nuestra experiencia es el principal factor a la hora de tomar decisiones.

Las cerdas de reposición deben ser homogéneas a nivel de condición corporal. Llevamos trabajándolas durante 60 días, su condición corporal es buena, por lo que debemos simplemente realizar una alimentación de mantenimiento. Aun habiendo cumplido el manual de procedimiento, no podemos olvidar que somos humanos y tratamos con cerdas, por lo que todavía tendremos individuos que se salgan de la norma, tanto por exceso como por defecto. En el momento de la inseminación agruparemos las cerdas por condición corporal, de forma que todas las delgadas estén juntas, así como las gordas.

La recuperación de cerdas de reposición delgadas puede ser más laboriosa que en el caso de las multíparas, pues parte del pienso extra aportado será aprovechado para crecer y no solo para recuperar condición corporal.

La reducción de condición corporal no es conveniente que sea afrontada de forma agresiva desde el momento de la inseminación, sino a partir de los 30 días.

Si bien algunos autores han demostrado que la sobrealimentación de cerdas de primer ciclo modernas, no acarrea incremento de la reabsorción embrionaria, no parece muy recomendable incurrir en puntos de riesgo, o incrementar innecesariamente el coste de alimentación, por lo que alimentaremos las cerdas con moderación durante los primeros 30 días. Una vez pasados estos días de mayor riesgo, podemos incrementar o reducir la cantidad de pienso con el fin de ajustar la condición corporal.

En general podemos dar por buena la máxima de incrementar la cantidad de pienso en el último tercio de gestación, salvo en aquellas cerdas con condición corporal excesiva.

Una estrategia de alimentación sin incremento en el último tercio de gestación (curva plana), es asumible bajo supervisión y bastante extendida en España.

Tenemos tres principales objetivos en términos de condición corporal: conseguir la cerda adecuada para cumplir su función reproductiva a largo plazo, ajustarlas al estado adecuado una vez cubierta con el fin de potenciar la ingesta voluntaria de pienso en maternidad y, finalmente, recuperar las cerdas del sobreesfuerzo que supone la lactación o las cerdas jóvenes en las que no fuimos capaces de cumplir objetivos de condición corporal antes de la primera cubrición.

La evaluación de la condición corporal se puede realizar mediante pesado de las cerdas; uso de cintas que valoran el perímetro torácico, como podemos leer en el estupendo trabajo recientemente publicado por la Dra. Falceto y colaboradores; medición de la grasa dorsal; espesor del lomo o combinaciones de las anteriores. El pesado de un porcentaje de cerdas nos ayudará a “mejorar nuestra puntería” a la hora de calcular cuando una cerda sobrepasa esa barrera de 140 kg. La medición de la condición corporal, nos ayudará a determinar si estamos alimentando las cerdas correctamente o no. La evaluación subjetiva por parte del operario nos puede llevar a error, por lo que es mejor invertir nuestros recursos en hacer menos controles, pero más fiables.

Las mediciones deben realizarse de forma periódica y en número suficiente para representar la población y poder sacar conclusiones que nos permitan tomar decisiones. El objetivo sería introducir el mayor número posible de cerdas en la categoría que consideramos ideal. No solo el porcentaje de cerdas dentro del rango es importante, sino también la evolución, es decir, cómo reaccionan las gordas o flacas a la curva específica de alimentación. Cuanto mayor es el rango, más fácil es meter un elevado número de cerdas dentro del mismo.

No es lo mismo meter un 85% de las cerdas primerizas entre 12 y 18 mm, como recomienda SEGES, o entre 14 y 17 como podríamos plantear en una explotación puntera. Por tanto, debemos tener claro qué comparamos, con quién y cuáles son los criterios.

Los tratamientos hormonales son una herramienta de la que disponemos para sacar el máximo rendimiento de nuestras cerdas. No pueden ser abominadas, ni convertirse en la base de nuestro sistema de producción.

Debemos empezar explicando que no todas las hormonas sirven para todo en todo momento, y que el conocimiento del estado real fisiológico, o lo que es lo mismo, en qué fase del ciclo se encuentra cada cerda, será el factor clave en el éxito del tratamiento. En este capítulo no vamos a profundizar en el tema de las hormonas, sino definir brevemente cuales son las posibilidades y los puntos críticos.

Podemos agrupar las hormonas según su función en los siguientes grupos:

Texto e imágenes cedidas por el autor.

La cerda de reposición inicia su andadura en el momento de la cubrición de una abuela. En este apartado nos encargaremos de las mismas una vez que nuestros compañeros del área de crecimiento de cerdas de reposición (Gilt Development Unit) las hayan seleccionado, dándolas el visto bueno como futuras reproductoras.

El objetivo de la reposición es el mantenimiento del stock de cerdas, garantizando la máxima expresión del potencial de genético a largo plazo mediante la potenciación de la supervivencia de las cerditas desde el momento mismo de la entrada, y determinado por tanto la distribución por ciclos. Todo esto dicho en una sola frase parece lógico y sencillo, pero si embargo es el principal talón de Aquiles en la mayoría de las explotaciones.

Todo esto será posible si somos capaces de preparar a la cerda, tanto física como sanitariamente, como si de una prueba de resistencia se tratara, pues la cerda moderna es en realidad una atleta de la reproducción.

En este trabajo, el primer punto, como no puede ser de otra forma, será la definición de lo que es “nuestra cerda de reposición”, y continuaremos describiendo los diferentes pasos para conseguirla.

No podemos conseguir nuestro objetivo si no tenemos perfectamente definido cual es. Hablamos de nuestra cerda porque tenemos que marcar objetivos diferentes en explotaciones, pirámides o áreas diferentes, dependiendo de la genética, disponibilidad de cerdas, calidad y distribución de las instalaciones, estado sanitario del origen y destino, auto-reposición o reposición externa y calidad del personal, entre otros factores modificadores.

La selección genética no es nada nuevo, las primeras cerdas Landrace de origen europeo se introdujeron en U.S.A en 1934 con el fin de mejorar la prolificidad y características maternales. En todos los países desarrollados se ha seguido una dinámica semejante, razas locales e importación de líneas mejorantes cuando el sector productivo ha madurado lo suficiente. Desde el principio de la selección se han tenido en cuenta los criterios bio-morfológicos más sencillos de controlar, como son el número de tetas, el crecimiento o la calidad de los aplomos y, recientemente, se han incluido en los criterios de selección tecnologías fruto de la investigación relacionados con la mejora genética, como son la genómica o la selección de líneas resistentes a diversas enfermedades, que nos ayudarán sin duda alguna a conseguir una productividad mayor y más eficiente.

Simplemente como curiosidad, y para que nos demos cuenta de que nuestras discusiones acerca de gestión de reposición y “nuevas tecnologías” no son tan nuevas, voy a transcribir literalmente un párrafo de Wayne L. Singleton (Swine. Animal Sciene AS-417 de 1975), profesor de porcino durante 33 años en la Universidad de Purdue:

“Al destete, identificad aquellas cerditas de reposición provenientes de camadas con más de 8 lechones y 12 o más tetas bien separadas, y que provengan de cerdas con las siguientes características: sin problemas al parto, camadas largas con lechones grandes y uniformes que desteten sin bajas y con el mayor peso con lechón, carentes de problemas estructurales durante el parto y lactación, y dotadas de buen carácter y disposición maternal. Las cerdas provendrán de líneas claramente longevas”. Salvando las distancias numéricas, 43 años más tarde, vamos por el mismo camino.

La reposición es un factor de coste, que se engloba generalmente dentro del apartado “reproducción”. Las cerdas deben amortizarse, siendo el principal factor modificador el número de lechones destetados a lo largo de su vida productiva. La evolución genética y la hiper-prolificidad han permitido que las cerdas se amorticen antes, si bien su coste individual también se ha visto incrementado.

En general, se considera un mínimo de 3,5 los partos necesarios para conseguir rentabilizar la inversión, si bien dependerá mucho del coste del pienso y del precio de mercado de la carne.

Es el porcentaje de cerdas que son reemplazadas anualmente. La tasa de reposición determinará la duración de la vida productiva de las cerdas y por tanto limitará la capacidad de amortización. Una tasa de reposición baja estará también ligada al mantenimiento de un porcentaje relativamente elevado de cerdas con más de 6 partos. Sin embargo, una elevada tasa de reposición sin buena gestión no garantiza una buena distribución de partos. Debemos generar las condiciones para minimizar la pérdida de cerdas durante los primeros 3 ciclos, con el fin de conseguir el hito de 75% de permanencia al tercer parto. Este objetivo es en general accesible en cuanto se mantenga la tasa de reposición entre el 45 y 55% y no se supere el 10% de pérdida en los primeros 3 ciclos.

La tasa de reposición vendrá marcada por las necesidades de la granja, teniendo como principales factores:

La reposición es también el mecanismo del que disponemos para regular las desviaciones que se producen en el número de partos semanales.

La relación tiempo-cantidad es el principal factor a nivel de éxito, pues las cerdas necesitan tiempo para crecer, ciclar, ser inmunizadas y cubiertas en tiempo y forma.

Una buena cerda de reposición será aquella que cumpla con su cometido, que no es otro que la sustitución de los animales con problemas físicos o poco productivos, manteniendo el censo y la distribución de ciclos adecuada para obtener el máximo número de lechones a lo largo de su vida productiva.

Los factores limitantes con los que nos vamos a encontrar son:

Durante años, las recomendaciones sobre el momento óptimo de cubrición de la cerda se hacían en base a la edad, oscilando entre los 225 y 240 días de forma genérica. Se recomendaba el control de la cantidad de alimento durante la fase final del cebo de las cerdas, con el fin de no comprometer los aplomos.

Los nuevos genotipos, la experiencia y el crecimiento de las empresas, nos ha permitido basar las recomendaciones en datos productivos prácticos y no en convicciones teóricas. ¿Por qué castigar el crecimiento de una cerda, que es parte importante de su potencial genético, mediante un racionamiento antinatural?

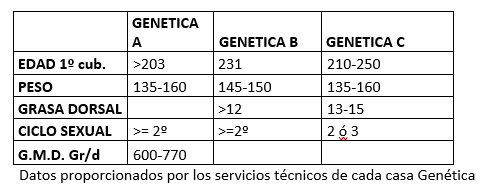

Las recomendaciones actuales son inseminar las cerdas según su crecimiento medio diario, y por tanto, conseguir un peso mínimo a una edad determinada, 135-160 kg con una edad superior a 210 días (>=640gr/d), siempre que se den una serie de circunstancias que se recogen en los siguientes puntos. Las cerdas se pueden pesar o utilizar métodos indirectos de evaluación (cinta métrica de contorno torácico), y para la grasa dorsal se puede utilizar la palpación, ultrasonidos o ecografía. La valoración de la condición corporal a ojo se ha demostrado ineficiente por su falta de precisión.

Para que se produzca la pubertad deben confluir una serie de circunstancias, como son edad, peso-condición corporal y estimulación sexual (eje hipotálamo-hipofisiario) por parte del macho. Cuanto antes se empieza la estimulación, mayor es el intervalo contacto primer celo y menor la edad a la pubertad. La edad ideal para el inicio del contacto con el macho son los 180 días. La clave en este punto es el trabajo y documentación. Las cerdas deben recelarse a partir de los 180 días de vida, todos los días.

Hay una serie de factores limitantes en este proceso, como son el tiempo, el número de personas y la capacidad del verraco. Si decidimos que debemos invertir 30 segundos por cerda, y en general tenemos un 10% de cerdas a recelar sobre el stock de cerdas productivas, esto nos da 9.000 segundos para una granja de 3.000 cerdas, o lo que es lo mismo, 2,5 horas efectivas, además del tiempo invertido en meter y sacar el macho en las diferentes cuadras. Si permitimos trabajar a cada macho un máximo 1,5 horas, deberíamos trabajar con dos machos. También podemos gestionar el área con 4 machos y dos personas, que es mucho más eficiente.

La recela diaria debe ser perfectamente documentada, pues el principal indicador de eficiencia en el área será el porcentaje de cerdas en celo a los 20 y 40 días después del inicio de la recela, que serían el 65-70% y 90-95% respectivamente. Con estos indicadores, e iniciando la recela con 180 días de vida, el 90% de las cerdas se inseminarían alrededor de los 220 días de vida con al menos dos celos detectados.

Bertolozo y cols. (2017) concluyen que cerdas con al menos un celo previo al de la inseminación, con un crecimiento mínimo de 550gr/d y una edad de 180 días, son elegibles como cerdas de reposición sin verse afectada negativamente la fertilidad a parto, lechones nacidos u supervivencia hasta el tercer ciclo.

Actualmente tenemos claro que no es un factor determinante en términos de productividad o longevidad, no obstante, es un componente físico del peso, es decir, si las cerdas deben pesar 135-150 kg en 210 días y han crecido entre 640 y 700 gr/día, entonces, probablemente tendrán una grasa dorsal en P2 por encima de 13 mm.

La literatura dice que las cerdas deben tener entre 13 y 18 mm de grasa dorsal en el momento de la cubrición, si bien también deberíamos incluir datos acerca del diametro del lomo.

Las diferentes casas genéticas han entendido que su éxito se basa en el de sus clientes, y por tanto en el asesoramiento en lo que nos ocupa en este trabajo, sobre como construir y gestionar las cerdas de reposición.

A continuación incluiremos las recomendaciones oficiales de tres de las genéticas más populares en España.

CONCLUSIONES

Las cerdas deben estar listas para su cubrición a partir de los 210 días de vida, vacunadas a tiempo, adaptadas a la explotación, con un peso superior a los 135 kg y al menos en su segundo ciclo sexual detectado. Será de vital importancia calcular con precisión el tiempo que nos puede llevar conseguir todo ello, con el fin de garantizar que todo ello se produce antes de los 250 días de vida (trabajar la edad al inicio del proceso), minimizando los días improductivos y evitando la llegada de cerdas excesivamente pesadas al parto.

Texto e imágenes cedidas por el autor.